| |

|

| 知识库 -> 两性话题 -> 我感觉钟南山院士完全有获诺贝尔奖的实力,为什么至今还没获得诺奖? -> 正文阅读 |

|

|

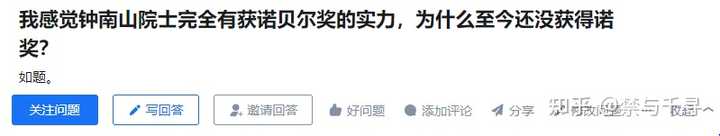

[两性话题]我感觉钟南山院士完全有获诺贝尔奖的实力,为什么至今还没获得诺奖? |

| [收藏本文] 【下载本文】 |

|

如题。 |

|

因为你的感觉是错的。钟南山离普通的科学奖项都差十万八千里,更不要说诺贝尔奖。 他没有什么原创发现。他说的“possible human to human transmission” 之类的,李医生早就知道了。 他的作用在于,可以说出其他一线医生都知道的情况,但又不会像其他一线医生那样受到惩罚。 P.S.,有个评论问能不能拿搞笑诺奖。不好意思远远不够。Ig-nobel 的得奖门槛很高,基本都是充满奇思妙想的正经科学研究。有个物理大神因为 levitated a frog 先得了 ig-nobel,又因为发现了 graphene 得了 Nobel。 |

|

钟南山团队做了个连花清瘟的体外双盲实验,发了个三区论文,https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38017515/ 还不如我本科发的论文 |

|

不知道您是不了解诺奖,还是不了解钟南山? 学历上,钟南山是博士。 学术上,钟南山是教授、院士。 专业上,钟南山是主任医师。 政治上,钟南山是共和国勋章获得者。 可是,这和诺奖有什么关系呢? |

|

钟南山今年在《人民日报》发表了一篇长篇文章,题目是《人的一生,总要留下点什么》,讲了他的一生的主要经历。 先从他小时候说起。钟南山1936年10月在南京出生,他说他不到两岁的时候,日本开始轰炸南京,炸塌了他家的房子。他给埋在了土里,是他的外婆把他从废墟里挖出来的,挖出来时,钟南山的脸色已经黑青了,他外婆给他按压身体,才把他救活了。 这个故事钟南山以前讲过很多次,这一次讲得更详细。以前只是说房子被炸塌了之后,他人还在房间里,他外婆把他找出来。这次就变成了是给埋在土里了。以前说的是幸好他外婆把他找出来很及时,不然的话他就活不了了。这次变成了他已经没有呼吸了,是他外婆对他进行急救,把他救活过来。 对于这种家族传说,我们是没法证伪的。不过对于钟南山在这篇文章里讲的其他传奇故事,我们可以找到资料证伪,证明他是在说假话。 他说,在1978年全国科学大会上,他的一项研究获得了一等奖。这就很容易证伪。因为1978年全国科学大会颁发的奖是没有分等的,给7600多项来自全国的科研成果都发了奖,全都叫成果奖,不分等次,钟南山哪来的一等奖? 另一件事是,钟南山1979年到1981年期间,作为公派的访问学者,去英国爱丁堡大学医学院进修。他说他的导师弗兰里先生一开始瞧不起他,所以他就暗下决心要让外国人看看中国人的实力。 他研究的课题,是吸烟的主要成分一氧化碳对血液中血红蛋白的影响。他说之前他的导师曾经用数学公式算血红蛋白和氧运输的关系,成为了这个领域的权威,但是钟南山认为用实验的方法来观察才能得出更严谨的结论。 钟南山就抽自己身上的血,拿自己做实验,一边吸一氧化碳,一边抽血检查,终于得到了完整的曲线结果。实验证明导师用的数学曲线有一半是对的,另一半是错的,让导师大为惊讶,说你怎么做到的,我要推荐你去英国皇家协会的内科协会做演讲。从那之后,导师和同事都改变了对他的看法。 钟南山讲的这个让洋人震惊的、展示中国人的实力、为国争光的故事明显是假的。 首先,关于血红蛋白与氧运输的结合曲线不是钟南山的导师发现的,更不是他用数学公式算出来的。它叫玻尔效应,是大物理学家玻尔的父亲发现的,是20世纪初就发现的了。他也不是根据数学公式算出来的,而是根据实验的结果拟合出来了一条曲线。这条曲线也没有被钟南山推翻,到现在大家都还在用。 钟南山描述他的实验过程说:“一边吸一氧化碳,一边抽血检查。一氧化碳浓度达到15%时,相当于连续吸了60支烟,同行们都担心我出问题,我有些头晕,但为了取得全过程数据,坚持继续吸入,直到浓度达到22%时,终于得到了完整的曲线结果。” 这个实验过程就编造得很没常识。吸入一氧化碳浓度达到1.28%,人就会失去知觉,一两分钟后即死亡。钟南山吸入15%、22%浓度的一氧化碳还能坚持做实验,还是凡人吗? 还有,他的导师弗兰里生前总共发表了156篇论文,没有一篇是跟钟南山合写的。如果氧结合的曲线要修改,那是一个重大的发现,为什么不发表论文呢? 上个世纪八十年代中国公派的访问学者水平都很差,因为当时中国跟发达国家的科研水平差别非常大。钟南山根本就没有受过严谨的科研训练,本来是要去进修的,是要去向人家学习的,却向国内吹嘘发现了他的导师不严谨,改正了他的导师的错误,不是去当人家的学生,而是要去当人家的老师。 钟南山这种情况在当时并不少见。80、90年代,公派的留学生、访问学者回国了之后,有了点名气,往往会干两件事,一是说自己是谢绝高薪聘请毅然回国,二是吹嘘自己在国外的时候怎么样让洋人震惊、为国争光,套路都是一样的。 当时这些人之所以敢这么吹牛,就是因为信息不对称。他们吹在国外怎么厉害,没有地方可以查是真是假,所以他们怎么吹都可以。 后来各种各样的资料都容易查了,也容易求证了,敢于这么吹的人就越来越少了,也算是与时俱进了,不过很明显有些人还没有跟上。 |

|

获得诺贝尔奖不是凭借抽象的“实力”、“贡献”,而是某一项具体的成果/作品。你觉得钟南山院士的哪项成果能够获得诺贝尔奖? 讲真,我很怀疑你根本不知道钟南山院士有哪些成果。 |

|

他这辈子最大的研究成果封控是不具备任何科学价值的。 |

|

你得跟诺奖那边说一下,让他们搞出一个诺贝尔带货奖,成果就是连花清瘟 |

|

给你说个事,广州给钟南山批了个地做研究所,它把地不知道以谁的名义直接卖了!不相信的可以去问问广州那边搞房地产的人。 |

|

某某期间,我学会了一个词叫“肉喇叭”。 |

|

如果有诺贝尔诺贝尔销售奖的话,我都得投他一票。 |

|

照你这么说,西方早就应该用上连花清瘟胶囊了。 就疫情最严重的时候,有效果的也是布洛芬和对乙酰氨基酚,莲花清瘟胶囊跟拿墙灰兑水没什么区别。 推销连花清瘟,只能沦为笑柄。 |

|

|

|

|

倚天屠龙记,里面有一个镜头! 明教各个都是高手,那个吸血鬼, 轻翼蝠王,韦一笑,很厉害吧! 武林其他门派都怕他,都觉得太厉害了。 结果,在少林寺,三大法师一鞭子就给抽下来了。 说明了什么? 在内部一个小圈子里面,天天相互吹捧! 真正拿到国际上,没一个能打的! 院士,杰青,长江学者等,有一个算一个! |

|

你感觉???那我还感觉我应该获得2个亿美金呢。。。要不你去当诺贝尔评审员吧,这样你就可以靠你的感觉给他拉票了。。。 |

|

钟的女儿拿女子游泳奥运金牌的可能性都比钟自己拿诺贝尔的可能性大。 |

|

钟南山可以说是近年来造神造的最粗糙的一个 |

|

因为你感觉错了。 诺贝尔起码要求具体的科学成果,或者说,起码得是个科研成果。 就单从具体这点来说,钟南山的成果都太抽象了。 |

|

歧视罢了,国士无双的钟老值得一个诺贝尔经济学奖 |

|

主办方得再增设2个奖项才行:诺贝尔溜须拍马奖和诺贝尔割韭菜奖 |

|

其实,你叫他一声“钟老板”更合适。 |

|

钟南山确实可以诺贝尔奖!!!~诺贝尔连花清瘟推广突出贡献奖!!!!! |

|

我提议给钟老发个诺贝尔孝子奖。 |

|

你需要高等教育! |

|

他连莲花清瘟都吹捧,(我不管他是不是身不由己) 那我只能给他颁发诺贝尔演员奖了。 |

|

等等,你是说,他有实力获得诺贝尔经济学奖么? |

|

不是完全有获诺奖的实力,是完全超过了诺奖的水平,遥遥领先,遥不可及 所以不是没获得诺奖,是根本看不上。诺奖知道,给了也不会去领的,到时候面子丢得一点都不剩。所以不敢给、多少年都一直不敢,想想都害怕,只能躲在家里瑟瑟发抖(就象我害怕白衣服一样 |

|

获奖理由是什么?连花清瘟太赚钱还是个人营销太成功? |

|

|

这就好笑了,还实力,诺奖的很多获得者实力并不强,但是他的发现和研究成果很强。 更别说有很多研究和发现举例获奖都过去很久了 和实力挂钩的是那种年度类奖,每年都根据当年表现颁奖那种。 诺奖虽然每年都有,但是它获奖原因可能是很多年前的 电影游戏这些是很难给很多年前的作品颁奖的 |

|

诺贝尔奖里有诺贝尔政治交际奖了吗? |

|

诺奖不是职业技术评定,是颁发给科学技术突破,有突破且是评议下来的影响人类的重大突破才会给,不是领导了什么就会颁发给你。钟南山院士有什么生理医学上的重大发现或突破能对人类产生重大影响呢?屠呦呦能得诺比尔奖是她的一个想法从中医古书里获得灵感,用青篙酒精提纯出了青蒿素,非洲因此减少了数百万人的死亡。而且在评选屠呦呦的时候,诺贝尔评选小组打电话给中国各个科研单位,问他们青蒿素谁是最大贡献人,每个单位都说是自己是最大贡献人,评选小组又问那么你们认为第二大贡献人是谁,每个单位都说是屠呦呦。因此评选小组认定实际上青蒿素的最大贡献人是屠呦呦。而不是传统文化里,有好事就想抢功。外国人也很清楚中国人的做法。 |

|

有很多人都分不清工程类和科学类的贡献。 国内的院士很多都是解决了我国某个方向上的问题,开创了某个领域,所以国家给他们院士头衔,某些贡献巨大的给与共和国奖章。 但是这些大部分是工程类的。 比如袁老的杂交水稻为我国和第三世界很多国家解决了粮食问题,但是说白了根基是"基因",所以诺贝尔奖颁给了“基因”的发现者,不会颁给袁老。 袁老获得了沃尔夫奖农业奖(农业类最高等级),表彰他在农业方面的贡献;获得了共和国勋章,表彰他对中国的贡献。 但是诺贝尔奖就不会发给他,而是发给基因的发现者沃森。 而且我很理解很多人觉得咱们现在这么强大,但是为什么一直拿不到诺贝尔奖。于是产生了一种逆反心理,开始诋毁诺贝尔奖的这种心态。 其实这也是正常的,一般国家发展是有一个曲线的。 国家刚开始发展起来的时候主要聚焦应用类学科,说白了主要集中在国家发展领域。一般在国家经济达到高峰以后,才会有各种基础类科学贡献井喷。 日本经济的高峰期是20世纪80年代末至90年代初,但是你看他们的获奖基本上都是2000年后。 经济高峰(1980s-1990s初):泡沫经济顶峰,GDP全球第二,出口和制造业狂飙。但那时获奖少,主要靠战后奇迹的余热(如1973年江崎玲于的半导体隧道效应)。 获奖井喷(2000年后):经济进入“失落十年”后,基础科学反而爆发。数据显示,日本22位科学类(物理/化学/医学)诺奖得主中,只有6位在2000年前,16位在21世纪。 比如2002年田中耕一(质谱技术)、2008年小林诚/益川敏英(CP违反机制)、2012年山中伸弥(iPS干细胞)…… 这些多源于90年代的积累,在经济压力下转向原创突破。 中国现在正处这个曲线的“拐点”:从“应用主导”(高铁、5G、杂交水稻)转向基础(如量子计算、合成生物),我觉得未来诺奖是迟早的事。 |

|

|

|

|

|

| [收藏本文] 【下载本文】 |

| 上一篇文章 下一篇文章 查看所有文章 |

|

|

|

|

娱乐生活:

电影票房

娱乐圈

娱乐

弱智

火研

中华城市

印度

仙家

六爻

佛门

风水

古钱币交流专用

钓鱼

双色球

航空母舰

网球

乒乓球

中国女排

足球

nba

中超

跑步

象棋

体操

戒色

上海男科

80后

足球: 曼城 利物浦队 托特纳姆热刺 皇家马德里 尤文图斯 罗马 拉齐奥 米兰 里昂 巴黎圣日尔曼 曼联 |

| 网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 知识库 |